No lo puedo evitar, me gusta la Navidad. Y no sé por qué cuando digo esto me asalta un sentimiento de culpabilidad, incluso de vergüenza, como si esa no fuera la pose correcta de una eterna aspirante a revolucionaria. Es como una lucha entre lo que debería ser y lo que en realidad es.

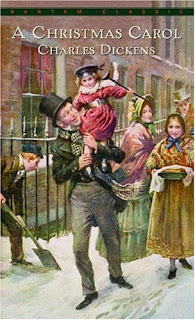

Con apenas siete años cayeron en mis manos libros como “Canción de Navidad”, “La vendedora de fósforos”, o “El soldadito de plomo” y sin querer y acurrucada en el sofá con mi madre me tragaba “¡Qué bello es vivir!”, o “La gran familia”. Claro, he quedado marcada de por vida.

Me gustan las luces que iluminan los pueblos y las ciudades, me gusta el humo blanco de los puestos de castañas asadas, me gusta la música en la calle, me gusta el frío, la nieve de la sierra que veo desde mi ventana, me gusta más la gente en estos días, porque pareciera que han sido atacados por los fantasmas del Señor Scrooge, y aunque sólo sea por unos días vuelvo a creer en la humanidad.

Sí, llamadme ñoña, pero es lo que hay.

Sí, llamadme ñoña, pero es lo que hay.

Una dulce melancolía que a veces me roba una sonrisa, y otras una lágrima, pero que en cualquier caso me seduce con un poquito de esperanza.

Pasé el umbral de la Despensa de Palacio y el olor de mantecados, turrones y otras delicias artesanales invadieron de un cálido perfume mi sentido olfativo y el tintineo de la campana de la puerta principal y la visión de las manos cuidadosas que se afanaban por envolver con delicadeza y mimo cada dulce que iría en una de esas cajas de latón que guardaríamos un año más en casa y que llenaríamos de recuerdos que abriríamos las siguientes Navidades, me obligaba a reconciliarme conmigo misma.

Esa misma sensación, es la que me regalan aquellas personas que se preocupan por hacer de estas fechas, un oasis en mitad de este desierto, un motivo de alegría, sin ellas nos dejaríamos llevar por la indolencia. Gracias a esas personas y a aquellas que lean este post y que se reconozcan como nexos conectores entre sus amigos y su familia, creando encuentros que nos salvan de la lejanía, sin importarles el esfuerzo.

“Haré honor a la Navidad en mi corazón y procuraré mantener el espíritu a lo largo de todo el año. Viviré en el Pasado, en el Presente y en el Futuro; los espíritus de los tres me darán fuerza interior y no olvidaré sus enseñanzas”.

Feliz Navidad.